Der folgende Gastbeitrag erläutert allgemeinverständlich die geistes- bzw. kulturgeschichtlichen Quellen unseres Weltbildes. Denn nur so lässt sich verstehen, weshalb es zu globalen Krisen kommen muss, aber auch, wie wir unsere Menschheitsprobleme lösen oder doch wenigstens stark abmildern könnten.

Unsere Krisen verstehen – Wege aus den Krisen in eine bessere Welt

von Sepp Stahl, Mai 2020

Die Weltsicht des 17. Jahrhunderts

Das Weltbild der Neuzeit änderte sich in dieser Zeit radikal. Vor allem in Physik und Astronomie kam es zu revolutionären Entwicklungen. Entscheidende Namen: Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton u.a. . Es entstand eine ganz neue Sichtweise der Philosophie und der Naturwissenschaften im Blick auf Mensch, Natur und Universum.

Drei Namen sind hier vordergründig zu nennen: Rene Descartes, Isaac Newton und Francis Bacon.

Rene Descartes (1596 – 1650)

Von diesen dreien war Rene Descartes der zentrale und bedeutendste Geist und Denker in dieser Zeit. Er war gleichzeitig Philosoph und exzellenter Mathematiker und Naturwissenschaftler. Er galt als Gründervater der neuen Philosophie und der modernen Naturwissenschaften. Descartes war Wegbereiter mehrerer Richtungen, so des Rationalismus, des Reduktionismus und der analytischen Methode in den Naturwissenschaften. Er formulierte ein umfassendes, vielfältiges, philosophisches Gesamtwerk – einen radikalen Neubeginn. Da er zeitweise Latein benutzte, gab er sich auch einen lateinischen Namen: Renatus Cartesius. Deshalb wird auch vom cartesianischen Welt- und Menschenbild gesprochen.

Von diesen dreien war Rene Descartes der zentrale und bedeutendste Geist und Denker in dieser Zeit. Er war gleichzeitig Philosoph und exzellenter Mathematiker und Naturwissenschaftler. Er galt als Gründervater der neuen Philosophie und der modernen Naturwissenschaften. Descartes war Wegbereiter mehrerer Richtungen, so des Rationalismus, des Reduktionismus und der analytischen Methode in den Naturwissenschaften. Er formulierte ein umfassendes, vielfältiges, philosophisches Gesamtwerk – einen radikalen Neubeginn. Da er zeitweise Latein benutzte, gab er sich auch einen lateinischen Namen: Renatus Cartesius. Deshalb wird auch vom cartesianischen Welt- und Menschenbild gesprochen.

Die strikte Trennung, der Dualismus zwischen Körper und Geist war für Descartes zentrale Festlegung. „Der Körper enthält nichts, was dem Geist zugerechnet werden könnte, und der Geist beinhaltet nichts, was zum Körper gehörig wäre“. (F. Capra: Wendezeit, S.58) Diese Unterscheidung von Körper und Geist hat das abendländische Denken tief beeinflusst. Capra zitiert dazu Heisenberg: „Diese Spaltung hat sich in den auf Descartes folgenden drei Jahrhunderten tief im menschlichen Geist eingenistet, und es wird noch viel Zeit vergehen, bis sie durch wirklich andersartige Haltung gegenüber der Wirklichkeit ersetzt wird“. (Capra, S.59) So waren, sind z.B. Ärzte für den Körper zuständig, Psychologen und Psychiater für den Geist und die Seele.

Allen Begebenheiten begegnete Descartes mit Skepsis und Zweifel, alles hinterfragte er gründlich. Mit logischen Schlüssen entwickelte er einen eigen klaren und zwingenden Gottesbeweis.

Sein Rationalismus nimmt in seinem Gesamtwerk eine prägende Rolle ein. Berühmt ist sein „Cogito, ergo sum“: Ich denke, also bin ich. „Daraus schloss Descartes, das wesentliche Merkmal der menschlichen Natur liege im Denken und alle Dinge, die wir klar und deutlich denken können, seien wahr“. (Capra,S.58) Die Bezeichnung „mentales Bewusstsein“ wurde hiervon abgeleitet. Die Leistungen des „Cogito“ wurden mehr oder weniger nur den Männern zugetraut. Es ist äußerst interessant, was Charles Darwin (1809-1882) in diesem Zusammenhang einige Zeit später vertritt. „Für ihn war das typische männliche Wesen stark, tapfer und intelligent; das typische weibliche Wesen dagegen war passiv, körperlich schwach und sein Gehirn war nicht voll ausgebildet.“ Der „Mann“, so schrieb er, ist mutiger, kämpferischer und energischer als die Frau und auch geistig einfallsreicher“. (Capra, S. 120) Nicht zugelassen waren beim „Cogito“: Subjektivität, Emotion, Ahnung, Intuition und Vision. Diese wurden als Quelle von Irrtum, Vorurteil und Aberglaube abgetan. Wir erinnern uns: Ein Bub weint nicht, ein Mann zeigt keine Gefühle, Mädchen und Frauen schon! Das starke, das schwache Geschlecht!

Ein weiterer wichtiger Baustein war bei Descartes seine Entwicklung des Reduktionismus. Alle Aspekte komplexer Phänomene können wahrheitsgetreu verstanden werden, wenn man sie auf ihre Einzelteile, Bestandteile zerlegt, reduziert und dann untersucht werden. Ein Ganzes wird in seine Teile zerlegt. Die Ergebnisse daraus werden generalisiert. Die Zerlegung wurde auch auflebende Organismen übertragen, die man als aus getrennten Teilen konstruierte Maschinen ansah. Durch das Zerlegen in die Einzelteile und ihre Gewichtung ging der wichtige Blick aufs Ganze verloren. Heute wissen wir, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Diese Vorgehensweise ist ein Verlust, die koordinierende Aktivität des Ganzen zu verstehen. Noch in unserer Zeit ist diese Form des Reduktionismus tief in unserer Kultur verwurzelt. Der ebenfalls gebräuchliche Begriff „reduktionistisches“ Weltbild ist daher ebenfalls gebräuchlich.

Anschließende Argumente der Philosophie und Sichtweisen von Descartes sind heute nicht mehr nachvollziehbar und befremden sehr.

Alle Abläufe auf der Erde und im gesamten Universum geschehen ohne Ausnahme als mechanische Prozesse. „Dieses mechanische Bild der Natur wurde zum dominierenden Paradigma der Naturwissenschaften und der auf Descartes folgenden Periode“. (Capra, S.58) Alle möglichen Zustände und Seinsweisen waren für ihn Maschinen.

„Für Descartes war das materielle Universum eine Maschine und nichts als eine Maschine“. (Capra, S.59) „Descartes schuf ein kompromissloses Bild der lebenden Organismen als mechanische Systeme …“ (Capra, S.112) Sie seien nichts anderes als Automaten. Selbst den menschlichen Körper definierte er als Maschine. „In der Tat, ich irre mich nicht, der menschliche Körper ist ein Uhrwerk, … .“ (Capra,S.114) „Für mich ist der menschliche Körper eine Maschine. In Gedanken vergleiche ich einen kranken Menschen und eine schlecht gemachte Uhr mit meiner Idee von einem gesunden Menschen und einer gut gemachten Uhr“. (Capra, S.61) Es ist nur zwingend, dass Descartes Tiere ebenso als Maschinen sah. Auch hier der Vergleich mit einer Uhr, die aus Rädchen und Sprungfedern zusammengesetzt ist. Er glaubte ernsthaft, dass Tiere nicht leiden; er war sogar der Meinung, „ihre Schmerzensschreie bedeuten nicht mehr als das Quietschen eines Rades“. (Capra,S.123) Er verteidigte deshalb auch das Sezieren von Tieren bei lebendigem Leibe. Laut „Die Zeit“ (26.03.2010) soll er angeblich selber Tiere seziert haben. Wie kann ein höchst anerkannter Philosoph und Wissenschaftler zudem zu folgendem Urteil kommen: „Ich sehe keinerlei Unterschied zwischen Maschinen, die von Handwerkern hergestellt werden, und den Körpern, die allein die Natur zusammengesetzt hat.“ (Capra, S. 61)

Isaac Newton (1642 – 1726)

Isaac Newton war wohl der berühmteste Physiker seine Zeit. Er formulierte als Erster exakte Bewegungsgesetze für alle Körper unter Einfluss der Schwerkraft im gesamten Sonnensystem. Mit seinen Gravitationsgesetzen erklärte er die Bewegungen der Planeten um die Son- ne, die Erscheinungen von Ebbe und Flut, berechnete die Massen des Mondes und der Planeten. „Newtons mathematisches System der Welt erwarb sich schnell den Ruf, die korrekte Theorie der Wirklichkeit zu sein und rief bei Wissenschaftler und Laien gleichermaßen eine ungeheure Begeisterung hervor. Das Bild von der Welt als eine vollkommene Maschine, das von Descartes eingeführt worden war, galt als bewiesene Tatsache, und Newton wurde zu seinem Symbol“. (Capra, S.67) Sein Universum war ein gewaltiges mechanisches System, das nach exakten mathematischen Gesetzen funktionierte. „Die Physik Newtons, die Krönung der wissenschaftlichen Leistungen des 17. Jahrhunderts, lieferte eine geschlossene mathematische Theorie der Welt, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die solide Grundlage wissenschaftlichen Denkens blieb“. (Capra, S.62) Wie bei Descartes war also auch für Newton „die ganze Welt eine Maschine im Stile des 17. Jahrhunderts, im Wesentlichen ein Uhrwerk“. (Capra, S.296) „Für Newton und Descartes ist das Universum ein gigantisches Uhrwerk, in dem sich das Verhalten jedes einzelnen Objekts präzise vorhersagen lässt, sofern alle erforderlichen Informationen vorliegen“. (Anders Indset: Quantenwirtschaft, S.163)

Isaac Newton war wohl der berühmteste Physiker seine Zeit. Er formulierte als Erster exakte Bewegungsgesetze für alle Körper unter Einfluss der Schwerkraft im gesamten Sonnensystem. Mit seinen Gravitationsgesetzen erklärte er die Bewegungen der Planeten um die Son- ne, die Erscheinungen von Ebbe und Flut, berechnete die Massen des Mondes und der Planeten. „Newtons mathematisches System der Welt erwarb sich schnell den Ruf, die korrekte Theorie der Wirklichkeit zu sein und rief bei Wissenschaftler und Laien gleichermaßen eine ungeheure Begeisterung hervor. Das Bild von der Welt als eine vollkommene Maschine, das von Descartes eingeführt worden war, galt als bewiesene Tatsache, und Newton wurde zu seinem Symbol“. (Capra, S.67) Sein Universum war ein gewaltiges mechanisches System, das nach exakten mathematischen Gesetzen funktionierte. „Die Physik Newtons, die Krönung der wissenschaftlichen Leistungen des 17. Jahrhunderts, lieferte eine geschlossene mathematische Theorie der Welt, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die solide Grundlage wissenschaftlichen Denkens blieb“. (Capra, S.62) Wie bei Descartes war also auch für Newton „die ganze Welt eine Maschine im Stile des 17. Jahrhunderts, im Wesentlichen ein Uhrwerk“. (Capra, S.296) „Für Newton und Descartes ist das Universum ein gigantisches Uhrwerk, in dem sich das Verhalten jedes einzelnen Objekts präzise vorhersagen lässt, sofern alle erforderlichen Informationen vorliegen“. (Anders Indset: Quantenwirtschaft, S.163)

Die starke Gewichtung des Verstandes bei Descartes war auch für Newton ein zentraler Aspekt. Er war überzeugt, „sein mächtiger Verstand könne dem Universum alle Geheimnisse entreißen“. (Capra, S.62) Die Welt lässt sich restlos rational erklären, alles ist den gleichen Naturgesetzen unterworfen, dem logischen Bauplan eines rein mechanischen Universums. Es herrschte eine gewisse Besessenheit an Messungen und Quantifizierungen. Newton glaubte fest, alles in der Welt sei berechenbar.

Francis Bacon (1561 – 1626)

Francis Bacon war Philosoph, Jurist, zeitweise Generalstaatsanwalt und Lordkanzler bei König James I. von England. Er vertrat nachdrücklich eine neue Forschungsmethode, die unter Einbeziehung der mathematischen Naturbeschreibung die analytische Denkweise benutzte. Er war auch „der erste, der eine Theorie der induktiven Methode formulierte – Experimente zu machen und aus ihnen allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, …“ Art und Zielsetzung wissenschaftlicher Forschung wurden dadurch tiefgreifend verändert.

Francis Bacon war Philosoph, Jurist, zeitweise Generalstaatsanwalt und Lordkanzler bei König James I. von England. Er vertrat nachdrücklich eine neue Forschungsmethode, die unter Einbeziehung der mathematischen Naturbeschreibung die analytische Denkweise benutzte. Er war auch „der erste, der eine Theorie der induktiven Methode formulierte – Experimente zu machen und aus ihnen allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, …“ Art und Zielsetzung wissenschaftlicher Forschung wurden dadurch tiefgreifend verändert.

„Seit Bacon ist das Ziel der Wissenschaft, Wissen zu erwerben, das zur Beherrschung und zur Kontrolle der Natur genutzt werden kann“. (Capra, S.54) Diese Auffassung teilte auch Descartes mit Bacon. „Die Ausdrücke, mit denen Bacon seine neue wissenschaftliche Forschungsmethode empfahl, waren nicht nur leidenschaftlich, sondern oft richtig bösartig“. (Capra, S.54) Hier seine Ausdrücke: Die Natur auf ihren Irrwegen mit Hunden hetzen, sich gefügig und zur Sklavin machen, unter Druck setzen, die Natur auf die Folter spannen, bis sie ihre Geheimnisse preisgibt. Als Generalbundesanwalt war Bacon unter anderem für die damaligen Hexenverbrennungen im Königreich zuständig. Den Umgang mit diesen Frauen übertrug er anscheinend auch auf die Natur. Er sah in der Natur zudem ein weibliches Wesen. Noch heute sprechen wir von Mutter Natur.

Folgen und Auswirkungen

Bis in unsere Zeit ist der Einfluss von Descartes, Newton und Bacon noch spür- und erkennbar. Dies gilt für alle Lebens- und wissenschaftlichen Bereiche, für die Natur- und Geisteswissenschaften, für Medizin, Psychologie und die Wirtschaftswissenschaften. Eine ganze Reihe von Aussagen müssen wir gar nicht kommentieren. Sie sind für uns heute in keiner Weise verständlich und können spontan als falsch erkannt werden. Wir fragen uns heute, wie kann man überhaupt auf solche Gedanken kommen: Die strikte Trennung von Körper und Geist, alle lebenden Organismen, die Natur, das Universum eine Maschine, meine Existenz als Person ausschließlich durch das Denkvermögen begründet. Die Denkfähigkeit, die nur Männern vorbehalten ist. Frauen sind dazu weniger fähig. Dieser Bestand über mehr als zwei Jahrhunderte verwundert doch sehr.

Newton gilt immer noch als einer der größten Physiker aller Zeiten. Mit seinen Gravitationsgesetzen schenkte er der Menschheit ein absolut neues, vertiefendes Verständnis der Welt mit seinen mechanischen Prozessen. Aber aus Newtons Arbeiten entwickelten sich eine Gewissheit, gar Überheblichkeit, alles ist mit mathematischen Gleichungen zu berechnen und zu beherrschen. Die Welt lässt sich mit Naturgesetzen restlos erklären und verstehen. Der entscheidende Zugang zum Universum als ein mechanisches System ist gefunden. Die letzten Geheimnisse sind gelüftet. Aus diesen Einstellungen leitete sich eine gewisse Form von Herrschaft, vor allem gegenüber der Natur ab. Der Mensch ist im Besitz der Wahrheit, auch der letzten Dinge.

Bei Bacon fällt sein feindliches Verhalten der Natur gegenüber sofort in den Blick. Ziel seiner Wissenschaft war für ihn vordergründig die Kontrolle und Beherrschung der Natur. Uns sind wohl in den Wissenschaften keine so krassen Aussagen und Vorgehensweisen gegen die Natur bekannt. Einmal spricht er auch davon, die Natur auszupressen wie eine Zitrone. Sein Bild von der Frau war ähnlich abschätzend geprägt, wahrscheinlich als Ergebnis seiner Hexenprozesse. Die Ausbeutung der Natur, die bis heute so typisch für die abendländische und globale Kultur geworden ist, hat in Bacon wohl einen entscheidenden Ursprung.

Bereich Medizin

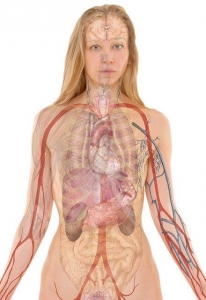

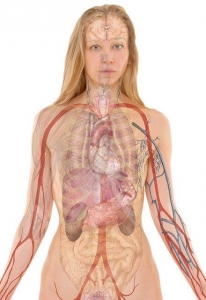

Die cartesianische Weltanschauung hat wie viele andere Bereiche zu lange die medizinischen Behandlungen bestimmt. „In den vergangenen dreihundert Jahren wurde unsere Kultur von der Anschauung beherrscht, unser menschlicher Körper sei eine Maschine, die man aus Sicht ihrer Einzelteile analysieren müsse. Geist und Körper sind getrennt, die Krankheit gilt als Fehlfunktion eines biologischen Mechanismus …“ (Capra,S.359) Für jeden Körperbereich gibt es daher ärztliche Spezialisten. „Das Zerlegen von Organismen in ihre Einzelteile führe nicht dazu zu verstehen, was Leben ist. Es reiche nicht, Lebewesen nur als Objekte zu sehen, sondern auch als Subjekte mit Intentionen und Bedürfnissen. Es gelte, sich in die Lebewesen hineinzuversetzen, das zu sehen, was alles Leben verbindet.“ (Gerald Hüther, Wikipedia) Durch die Konzentration auf die körperlichen Einzelteile hat die Medizin aus den Augen verloren, dass der Mensch ein durch und durch ganzheitliches Wesen ist. Allmählich gewinnt eine ganzheitliche und ökologische Gewissheit Raum in der Medizin. „Im engeren Sinn bedeutet Ganzheitlichkeit in der Medizin, dass der menschliche Organismus als ein System angesehen wird, dessen sämtliche Teile miteinander verbunden und voneinander abhängig sind“. (Capra, S.354) Der Begriff der Ganzheitlichkeit der menschlichen Person weitet sich und wird integraler Bestandteil weiterer umfassender Systeme. Dies bedeutet, „dass der individuelle Organismus sich in ständiger Wechselwirkung mit seiner physischen und gesellschaftlichen Umwelt befindet, …“ (Capra, S.355) Der Körper ist das Spiegelbild der Psyche und wer ihn beeinflusst, verändert damit auch sie und umgekehrt. „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Behinderung.“ (Weltgesundheitsorganisation, WHO)

Die cartesianische Weltanschauung hat wie viele andere Bereiche zu lange die medizinischen Behandlungen bestimmt. „In den vergangenen dreihundert Jahren wurde unsere Kultur von der Anschauung beherrscht, unser menschlicher Körper sei eine Maschine, die man aus Sicht ihrer Einzelteile analysieren müsse. Geist und Körper sind getrennt, die Krankheit gilt als Fehlfunktion eines biologischen Mechanismus …“ (Capra,S.359) Für jeden Körperbereich gibt es daher ärztliche Spezialisten. „Das Zerlegen von Organismen in ihre Einzelteile führe nicht dazu zu verstehen, was Leben ist. Es reiche nicht, Lebewesen nur als Objekte zu sehen, sondern auch als Subjekte mit Intentionen und Bedürfnissen. Es gelte, sich in die Lebewesen hineinzuversetzen, das zu sehen, was alles Leben verbindet.“ (Gerald Hüther, Wikipedia) Durch die Konzentration auf die körperlichen Einzelteile hat die Medizin aus den Augen verloren, dass der Mensch ein durch und durch ganzheitliches Wesen ist. Allmählich gewinnt eine ganzheitliche und ökologische Gewissheit Raum in der Medizin. „Im engeren Sinn bedeutet Ganzheitlichkeit in der Medizin, dass der menschliche Organismus als ein System angesehen wird, dessen sämtliche Teile miteinander verbunden und voneinander abhängig sind“. (Capra, S.354) Der Begriff der Ganzheitlichkeit der menschlichen Person weitet sich und wird integraler Bestandteil weiterer umfassender Systeme. Dies bedeutet, „dass der individuelle Organismus sich in ständiger Wechselwirkung mit seiner physischen und gesellschaftlichen Umwelt befindet, …“ (Capra, S.355) Der Körper ist das Spiegelbild der Psyche und wer ihn beeinflusst, verändert damit auch sie und umgekehrt. „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Behinderung.“ (Weltgesundheitsorganisation, WHO)

Bereich Frauen, Natur, Naturvölker, Klima

Die Festlegungen im 17. Jahrhundert zu Natur, Frauen, menschlichem Körper und Universum haben bis heute Bestand. Das Patriarchat war ja schon Jahrhunderte, besser Jahrtausende fest etabliert. Descartes und Bacon haben es noch weiter gefestigt. Bei Frauen und dem menschlichen Körper sind Fortschritte vorhanden. Frauen haben in ihren langen Kämpfen einiges erreicht, das Stimmrecht z.B. Aber von echter Gleichberechtigung kann noch keineswegs gesprochen werden. Der Familienrechtler F. W. Bosch hat 1953 noch formuliert: „Träger familiärer Autorität ist der Mann und Vater, natürlicher Wirkungskreis der Frau ist der häusliche Bereich.“ (Prantls-Blick, 08.09.2019) Die Doppelbelastung ist ausschließlich bei Frauen zu finden.

Die Festlegungen im 17. Jahrhundert zu Natur, Frauen, menschlichem Körper und Universum haben bis heute Bestand. Das Patriarchat war ja schon Jahrhunderte, besser Jahrtausende fest etabliert. Descartes und Bacon haben es noch weiter gefestigt. Bei Frauen und dem menschlichen Körper sind Fortschritte vorhanden. Frauen haben in ihren langen Kämpfen einiges erreicht, das Stimmrecht z.B. Aber von echter Gleichberechtigung kann noch keineswegs gesprochen werden. Der Familienrechtler F. W. Bosch hat 1953 noch formuliert: „Träger familiärer Autorität ist der Mann und Vater, natürlicher Wirkungskreis der Frau ist der häusliche Bereich.“ (Prantls-Blick, 08.09.2019) Die Doppelbelastung ist ausschließlich bei Frauen zu finden.

Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern beträgt bei gleicher Arbeit immer noch 21 Prozent. (Hans-Böckler-Stiftung, 2/2020) Der Anteil der Frauen im Bundestag liegt momentan bei 31,2 Prozent, anzustreben wären natürlich 50 zu 50. In der Wirtschaft ist der Aufholbedarf am größten. 633 Männer saßen z. B. Anfang 2020 bei den 160 größten börsennotierten deutschen Konzernen im Vorstand, Frauen nur 64. (Die Zeit, 20.02.2020) Gewalt gegen Frauen ist ein trauriges Thema, bei uns und vor allem weltweit. Neben dem Kampf um die Gleichberechtigung müssen Frauen besonders in bestimmten Ländern die alltägliche sadistische Gewalt ertragen und gegen sie kämpfen. In Chile z. B. werden täglich ca. 10 Frauen ermordet. (taz, 08.03.2020) Es ist ein zäher, sehr langwieriger Kampf und die Frauen müssen ihn alleine führen. Das Postulat der minderen Verstandesleistung und die Zuordnung zur Natur hat für die Frauen fatale Auswirkungen ausgelöst. Es werde noch ca. hundert Jahre dauern, bis das Projekt Gleichberechtigung abgeschlossen ist. (Weltwirtschaftsforum der UN,12/2019)

Wie wir heute mit der Natur, den Tieren umgehen, ist eine direkte Folge der Aussagen von Descartes und Bacon. Es gibt keine Sprache von Lebewesen, nur die Sprache von Maschinen, Uhrwerken, von Folter, Hetze, Auspressen und Ausbeuten. Der Gipfel: Tiere kennen keinen Schmerz. Einfach nicht mehr zu verstehen.

Die Situation heute: Das Leiden der Tiere in der Massentierhaltung, die überlangen Tier-Transporte, das Schreddern der männlichen Küken (zu geringe Gewinnspanne), das Kastrieren der Ferkel mit dem Taschenmesser, das massive Artensterben in der Tier- und Pflanzenwelt (in der Evolution das 6. Massensterben, diesmal menschengemacht). Die großen Probleme, die wir mit der Luft, dem Wasser, den Meeren, den Böden haben, müssen hier ebenso erwähnt werden.

Das Bild und der Umgang mit und von der Natur wurden analog auf die Naturvölker übertragen. Nach der Entdeckung Amerikas haben die Spanier die sog. Indianer nicht dem Menschengeschlecht zugeordnet. Erst ein Papst hat das in einer Bannbulle kritisiert und korrigiert. Das grausame Schicksal und die Zerstörung ihrer Reiche sind bekannt.

Rinder- und Sojabarone vertreiben Ureinwohner in Brasilien aus ihren angestammten Lebensräumen. Der brasilianischen Präsidenten Bolsonaro hat die Vertreibung der indigenen Bevölkerung zu seinem Regierungsprogramm erhoben. Dabei spielt die EU mit ihrem neuen Freihandelsabkommen „Mercosur“ kräftig mit. Wie überall versuchen sich die Volksgruppen zu wehren. Ein Bündnis aus 45 indigenen Völkern in Brasilien spricht von Genozid, Ethnozid und Ökozid. (Publik-Forum,2/2020) Die Aktivistinnen und Aktivisten erleben Drohungen, Gewalt und auch Mord. „Allein 2019 waren acht Anführer ermordet worden“. (Publik-Forum, 2/2020) Nicht wenige, mutige Frauenrechtlerinnen und mutige Naturschützer weltweit bezahlen ihren Einsatz mit ihrem Leben. So wurden im Februar 2020 erst wieder zwei Naturschützer tot aufgefunden. (Greenpeace-Magazin, 06.02.2020)

Die Klimakatastrophe wird um ein Vielfaches größer werden als die aktuelle Corona-Krise. Durch letztere wird die Klimadebatte völlig verdrängt. Aber das Verhungern, Verdursten, Vertreiben, die Wetterextreme, das Leid und das Sterben werden Ausmaße erreichen, die wir uns nicht vorstellen können oder wollen.

Wege in eine bessere Welt

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand ein grundlegender Paradigmenwechsel statt, es ent stand etwas ganz Neues, was es bisher so nicht gab. Viele sprechen von einem weiteren Epochensprung in der Evolution. Zwei entscheidende Entwicklungen in der Physik, nämlich die Relativitätstheorie Albert Einsteins und die Quantentheorie. Sie beendeten mit einem Schlag die cartesianische Weltanschauung und die Newtonsche Mechanik. Hier weitere bedeutende Namen dieser Zeit: Bohr, Heisenberg, Pauli, Bohm, Grödinger, Plank u. a. Ihre Ergebnisse waren sensationell, haben großes Staunen und Ehrfurcht bei den Wissenschaftlter*innen und in der Bevölkerung ausgelöst. Die neue Physik erforderte tiefgreifende Änderungen in der wissenschaftlichen Sicht auf z.B. Raum, Zeit, Materie, Gegenstand, Ursache und Wirkung. Die neuen Erkenntnisse ergaben eindeutig, „dass die Gesetze der klassischen Physik in atomaren und subatomaren kleinen und astronomisch großen Dimensionen keine Gültigkeit mehr haben“. (Anders Indset S.164) Die Physiker/innen waren selber sehr erstaunt über ihre Entdeckungen und hatten Mühe die Ergebnisse zu verstehen. Werner Heisenberg: „Kann die Natur wirklich so absurd sein, wie sie uns in unseren atomaren Experimenten erscheint, ein Gefühl entsteht, als würde mir der Boden, auf dem die Wissenschaft steht, unter den Füßen weggezogen“. „…unsere Welt ist im Kern eben nicht rational, sondern folgt bizarren, quantistischen Gesetzen, die wir bislang nicht annähernd verstanden haben.“

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand ein grundlegender Paradigmenwechsel statt, es ent stand etwas ganz Neues, was es bisher so nicht gab. Viele sprechen von einem weiteren Epochensprung in der Evolution. Zwei entscheidende Entwicklungen in der Physik, nämlich die Relativitätstheorie Albert Einsteins und die Quantentheorie. Sie beendeten mit einem Schlag die cartesianische Weltanschauung und die Newtonsche Mechanik. Hier weitere bedeutende Namen dieser Zeit: Bohr, Heisenberg, Pauli, Bohm, Grödinger, Plank u. a. Ihre Ergebnisse waren sensationell, haben großes Staunen und Ehrfurcht bei den Wissenschaftlter*innen und in der Bevölkerung ausgelöst. Die neue Physik erforderte tiefgreifende Änderungen in der wissenschaftlichen Sicht auf z.B. Raum, Zeit, Materie, Gegenstand, Ursache und Wirkung. Die neuen Erkenntnisse ergaben eindeutig, „dass die Gesetze der klassischen Physik in atomaren und subatomaren kleinen und astronomisch großen Dimensionen keine Gültigkeit mehr haben“. (Anders Indset S.164) Die Physiker/innen waren selber sehr erstaunt über ihre Entdeckungen und hatten Mühe die Ergebnisse zu verstehen. Werner Heisenberg: „Kann die Natur wirklich so absurd sein, wie sie uns in unseren atomaren Experimenten erscheint, ein Gefühl entsteht, als würde mir der Boden, auf dem die Wissenschaft steht, unter den Füßen weggezogen“. „…unsere Welt ist im Kern eben nicht rational, sondern folgt bizarren, quantistischen Gesetzen, die wir bislang nicht annähernd verstanden haben.“

Im Hinblick auf das Welt- und Menschenbild des 17. Jahrhunderts mit R. Descartes, I. Newton und F.Bacon entdeckten die Wissenschaftler*innen des 20. Jahrhunderts meist genau gegenteilige Ergebnisse. Die Maschinen-Theorien Descartes waren augenblicklich ungültig. „Das Universum wird nicht mehr als Maschine betrachtet, die aus einer Vielzahl von Objekten besteht, muss als ein unteilbares, dynamisches Ganzes beschrieben werden, dessen Teile auf ganz wesentliche Weise in Wechselwirkung stehen“. (Capra, S.80) Um dem Neuen Raum zu geben, “müssen wir uns endgültig vom mechanischen Weltbild der klassischen Physik und vom rein logisch-mathematischen Betrachtungen lösen“. (Indset, S.254) Ebenso ist die Newtonsche Gewissheit, die Natur lasse sich restlos erklären und verstehen, ihre letzten Geheimnisse sind gelüftet, dahin. „Die Physik des 20. Jahrhunderts hat uns sehr deutlich gezeigt, dass es in der Wissenschaft keine absolute Wahrheit gibt, dass alle unsere Vorstellungen und Theorien nur begrenzt gültig sind und sich der Wirklichkeit nur annähern“. (Capra,S.56) Auch hier das Gegenteil. Wir müssen akzeptieren, dass die Welt durch die Quantenphysik seltsam und unvorhersehbar geworden ist. (Indset,S.254) H.P. Dürr: „Im Grunde dominiert die immaterielle Beziehung, reine Verbundenheit, das Dazwischen, die Veränderung, das Prozesshafte, das Werden, eine Wirklichkeit als Potentialität.“ Die Vorstellung von der Ganzheit, von Verbundenheit steht im Zentrum der neuen Erkenntnisse „Alles im Universum ist auf eine merkwürdige Art miteinander verbunden.“ (M. Chown, Physiker) D. Bohm sagt: Die reale Welt sei nach denselben allgemeinen Prinzipien strukturiert, wobei das Ganze jeweils in jedes seiner Teile eingebettet ist.

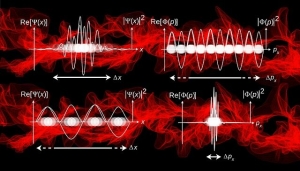

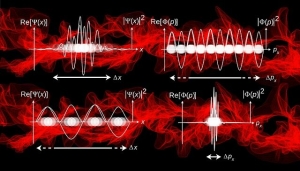

Nur zwei Beispiele von rätselhaftem Verhalten in der Quantenphysik: „Nichtlokalität: Partikel können gleichzeitig an zwei verschiedenen, beliebig weit auseinander entfernten Orten sein. Teilchen und Welle: Die Partikel sind nicht darauf festgelegt, Materie oder Energie zu sein, sondern können zugleich die Eigenschaften von klassischen Teilchen und von klassischen Wellen haben. Im Experimenten „entscheiden“ sie sich erst dann für einen von beiden, wenn sie durch einen Beobachter dazu „gezwungen“ werden“.(Indset,S.166) Wie und warum das so geschieht, ist bis heute ungelöst. Da bleibt nur Staunen.

Nur zwei Beispiele von rätselhaftem Verhalten in der Quantenphysik: „Nichtlokalität: Partikel können gleichzeitig an zwei verschiedenen, beliebig weit auseinander entfernten Orten sein. Teilchen und Welle: Die Partikel sind nicht darauf festgelegt, Materie oder Energie zu sein, sondern können zugleich die Eigenschaften von klassischen Teilchen und von klassischen Wellen haben. Im Experimenten „entscheiden“ sie sich erst dann für einen von beiden, wenn sie durch einen Beobachter dazu „gezwungen“ werden“.(Indset,S.166) Wie und warum das so geschieht, ist bis heute ungelöst. Da bleibt nur Staunen.

„In ihrem Bemühen, diese neue Wirklichkeit zu begreifen, wurden die Wissenschaftler*innen sich schmerzlich dessen bewusst, dass ihre Grundbegriffe, ihre Sprache und ihre ganze Art zu denken nicht ausreichten, die atomaren Phänomene zu beschreiben.“ (Capra,S.78) Im Zuge dieser Grenzerfahrungen knüpfen die Wissenschaftler*innen Verbindung zu spirituellen und transzendenten Elementen. H.P. Dürr hat in diesem Sinne das Buch „Physik und Transendenz“ herausgegeben und bringt darin eine ganze Reihe von Beispielen: D. Bohm: „Die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften werden nur einen Sinn ergeben, wenn wir eine innere, einheitliche und transzendente Wirklichkeit annehmen, die allen äußeren Daten und Fakten zu Grunde liegt.“ A. Einstein: „Das schönste und tiefste Gefühl, das wir erfahren können, ist die Wahrnehmung des Mystischen. Sie ist die Quelle aller wahren Wissenschaft.“ Exemplarisch auch C. Bresch: „Man kommt ins Staunen und kann eigentlich nicht anders, als alles auf einen Ursprung zuführen, das heißt, davon auszugehen, dass im Ursprung des ganzen Universums diese Entwicklung bereits begründet ist. Und dann ist nicht mehr weit, Ehrfurcht vor diesem Geschehen zu verspüren und religiös zu werden.“ (Publik-Forum, 10/1994)

Im Gegensatz zum Dualismus haben die Quantenphysiker*innen die Begriffe Einheit, Ganzheit und Verbundenheit als dominierende Prinzipien ihrer grandiosen Entdeckungen benannt. Und dies als Wissenschaftler*innen. Wir hätten es eher von Psychologen und Philosophen erwartet. Wenn ich mich mit einer Person eng verbunden weiß, spüren wir beide Nähe, Freude, Verstehen, Verlässlichkeit, Sicherheit und Wohlergehen. Wenn einer Probleme, Schwierigkeiten hat, geschieht alles, um Trost, Hilfe Unterstützung zu geben, zum wieder Gutgehen, zur Genesung und erneutem Wohlgefühl. Analog können wir diese Merkmale einer engen menschlichen Beziehung auf die Allverbundenheit in Welt und Universum übertragen. H.P. Dürr geht einen Schritt weiter: „Denn Allverbundenheit, die wir Liebe nennen können und aus der Lebendigkeit sprießt, ist in uns und in allem anderen von Grund auf angelegt.“ Hätten wir längere Zeit schon nach diesen Prinzipien einer tiefen Verbundenheit gelebt, gewirtschaftet, so sähe die Welt wohl anders aus. Wenn es uns gelingt, Allverbundenheit zu verinnerlichen, gehen wir mit uns und allem behutsam, achtsam um. Wenn wir andres schädigen, zerstören, fällt es ja auf uns selber zurück. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil der Natur, Teil des Ganzen. Dies erkannt, sprechen wir nicht mehr von“ Umwelt“, sondern von „Mitwelt“. Da alles miteinander verbunden ist, wer- den wir ganz andere Einstellungen zu unseren Mitmenschen, zu allen Tieren und Pflanzen, zur gesamten Natur verinnerlichen – Achtsamkeit, Mitgefühl. Achtsamkeit heißt schätzen, schützen, hegen und pflegen. Mit einem solchen Bewusstsein brauchen wir keine ethischen Appelle mehr.

Im Gegensatz zum Dualismus haben die Quantenphysiker*innen die Begriffe Einheit, Ganzheit und Verbundenheit als dominierende Prinzipien ihrer grandiosen Entdeckungen benannt. Und dies als Wissenschaftler*innen. Wir hätten es eher von Psychologen und Philosophen erwartet. Wenn ich mich mit einer Person eng verbunden weiß, spüren wir beide Nähe, Freude, Verstehen, Verlässlichkeit, Sicherheit und Wohlergehen. Wenn einer Probleme, Schwierigkeiten hat, geschieht alles, um Trost, Hilfe Unterstützung zu geben, zum wieder Gutgehen, zur Genesung und erneutem Wohlgefühl. Analog können wir diese Merkmale einer engen menschlichen Beziehung auf die Allverbundenheit in Welt und Universum übertragen. H.P. Dürr geht einen Schritt weiter: „Denn Allverbundenheit, die wir Liebe nennen können und aus der Lebendigkeit sprießt, ist in uns und in allem anderen von Grund auf angelegt.“ Hätten wir längere Zeit schon nach diesen Prinzipien einer tiefen Verbundenheit gelebt, gewirtschaftet, so sähe die Welt wohl anders aus. Wenn es uns gelingt, Allverbundenheit zu verinnerlichen, gehen wir mit uns und allem behutsam, achtsam um. Wenn wir andres schädigen, zerstören, fällt es ja auf uns selber zurück. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil der Natur, Teil des Ganzen. Dies erkannt, sprechen wir nicht mehr von“ Umwelt“, sondern von „Mitwelt“. Da alles miteinander verbunden ist, wer- den wir ganz andere Einstellungen zu unseren Mitmenschen, zu allen Tieren und Pflanzen, zur gesamten Natur verinnerlichen – Achtsamkeit, Mitgefühl. Achtsamkeit heißt schätzen, schützen, hegen und pflegen. Mit einem solchen Bewusstsein brauchen wir keine ethischen Appelle mehr.

Die gänzlich neuen Erkenntnisse in den verschiedenen Wissenschaftsbereichen haben zudem den verlorengegangenen Vorgang des Staunens wiederbelebt. Je absurder, je rätselhafter ihre Entdeckungen waren, umso größer war ihr Staunen. Staunen über die Rätsel, über die Großartigkeit und Schönheit des Lebens, der Evolution und des Kosmos. Es ist doch interessant, dass für die Mystiker in allen Religionen das Staunen ein wesentlicher Ausdruck ihrer Spiritualität war. Das gilt ebenso für die Naturreligionen.

In den Medien finden sich seit längerer Zeit vermehrt Berichte über die Schönheit, Klugheit und Lebensintelligenz bei Tieren und Pflanzen. Auch das löst Staunen, Bewunderung aus. Der Biologen Stefano Mancuso betitelt sein Buch „Die Intelligenz der Pflanzen“ und beschreibt darin viele Beispiele. Allseits verblüffende Intelligenzleistungen, um gut zu leben, sich anzupassen, zu überleben.

Das Staunen-Können löst weitere, äußerst positive Prozesse aus. Was wir bestaunen, bewundern wir, schätzen wir, unterstützen wir, fördern, hegen, pflegen wir. Unser Handeln ist von Mitgefühl und Achtsamkeit getragen. In uns manifestiert sich das, was A. Schweitzer „Ehrfurcht vor dem Leben“ nennt. So spricht er ebenfalls: „Leben erhalten, Leben fördern, entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert bringen.“

Noch ein Anlass zum Staunen: In immer mehr wissenschaftlichen Disziplinen wächst der Konsens, dass jedem Lebewesen die Fähigkeit zur Selbstorganisation gegeben ist. Der Biologe R. Sheldrake war wohl der erste. Er sprach 1981 von morphogenetischen Feldern. Seine Thesen waren umstritten. Der Biologe H. Maturana prägte später den Begriff „Autopoiesis“ (selbst schaffen, bauen). Dies beschreibt eine Selbsterhaltung bei Lebewesen, die Fähigkeit zur Selbstorganisation. Gerald Hüther in neuerer Zeit: Gemeinsam ist allem Leben eine Fähigkeit zur Selbstorganisation, der Autopoiesis. (Wikipedia) Der Biologe S. Marcuso berichtet in seinem Buch, dass Pflanzen in sich und mit Ihresgleichen kommunizieren. „So hüten sie sich vor Gefahren, sammeln Erfahrungen und erkunden den eigenen Körper und ihre Umwelt.“ (S.85) Mit dieser Lebensintelligenz gelingt es den Lebewesen, ihr Leben zu meistern, gut zu leben, sich anzupassen, zu überleben.

„Die Zukunft ist weiblich“

Die Zukunft kann nicht rein weiblich sein. Aber längst überfällig ist, dass es zu einer echten Balance zwischen Frauen und Männern kommt. Die Männer müssen das endlich zulassen, die Frauen kämpfen schon lange darum. Wenn die Wende zu einer nachhaltigen Zukunft gelingen soll, ist auch diese Änderung essenziell. Der Zustand der Menschheit, der Natur, des Planeten ist rein „männergemacht“. Das Leben, die Menschen, die Natur, die Ressourcen, die Lebensräume, das Klima werden wegen einer immer größeren Gewinnspanne, dem Profit, einem unbegrenzten Wachstum auf einem begrenzten Planeten gnadenlos und unverantwortlich geopfert. Solange Männer alleine entscheiden, wird das so bleiben. A. Indset zitiert den amerikanischen Psychiater D. Amen, der sich mit den Stärken von Frauen beschäftigt. „Amen führt fünf Stärken von Frauen auf, die sie in besonderer Weise als Führungskräfte qualifizieren: Empathie, Zusammenarbeit, Intuition, Selbstkontrolle und Verantwortungsbewusstsein.“ (Indset, S.111) Demnach sind Frauen sogar besonders geeignet Führungsarbeit im 21. Jahrhundert mitzutragen. Hier und überall müssen in den familiären, den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen die Frauen gleichgewichtig mit ins Boot genommen werden. Entscheidend wird sein, dass Frauen an allen Entscheidungen mitentscheiden.

Die Zukunft kann nicht rein weiblich sein. Aber längst überfällig ist, dass es zu einer echten Balance zwischen Frauen und Männern kommt. Die Männer müssen das endlich zulassen, die Frauen kämpfen schon lange darum. Wenn die Wende zu einer nachhaltigen Zukunft gelingen soll, ist auch diese Änderung essenziell. Der Zustand der Menschheit, der Natur, des Planeten ist rein „männergemacht“. Das Leben, die Menschen, die Natur, die Ressourcen, die Lebensräume, das Klima werden wegen einer immer größeren Gewinnspanne, dem Profit, einem unbegrenzten Wachstum auf einem begrenzten Planeten gnadenlos und unverantwortlich geopfert. Solange Männer alleine entscheiden, wird das so bleiben. A. Indset zitiert den amerikanischen Psychiater D. Amen, der sich mit den Stärken von Frauen beschäftigt. „Amen führt fünf Stärken von Frauen auf, die sie in besonderer Weise als Führungskräfte qualifizieren: Empathie, Zusammenarbeit, Intuition, Selbstkontrolle und Verantwortungsbewusstsein.“ (Indset, S.111) Demnach sind Frauen sogar besonders geeignet Führungsarbeit im 21. Jahrhundert mitzutragen. Hier und überall müssen in den familiären, den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen die Frauen gleichgewichtig mit ins Boot genommen werden. Entscheidend wird sein, dass Frauen an allen Entscheidungen mitentscheiden.

Vorsicht ist geboten, da aktuell ein Erstarken des Patriarchats durch die Rechtpopulisten wieder wächst. Grundsätzlich wird es von einem großen Vorteil sein, wenn wir nach einem doch möglichen humanitären und ökologischen „Supergau“ für die Zeit danach mehr oder weniger fertige Konzepte für eine andere, bessere Welt in Händen haben.

******************************

Persönliche Erklärung: Ich bin Laie und engagiere mich seit ca. 40 Jahren in verschiedenen Organisationen – mein Schwerpunkt ist der „Konziliare Prozess“ für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Natur, der Schöpfung. Ich bin Mitglied im „Ökumenischen Netz Bayern“ und war dafür auch bundesweit unterwegs. Bitte auch den Text: „Am Morgen einer besseren Welt“ im NETZ-Info 2020/1 beachten.

Von diesen dreien war Rene Descartes der zentrale und bedeutendste Geist und Denker in dieser Zeit. Er war gleichzeitig Philosoph und exzellenter Mathematiker und Naturwissenschaftler. Er galt als Gründervater der neuen Philosophie und der modernen Naturwissenschaften. Descartes war Wegbereiter mehrerer Richtungen, so des Rationalismus, des Reduktionismus und der analytischen Methode in den Naturwissenschaften. Er formulierte ein umfassendes, vielfältiges, philosophisches Gesamtwerk – einen radikalen Neubeginn. Da er zeitweise Latein benutzte, gab er sich auch einen lateinischen Namen: Renatus Cartesius. Deshalb wird auch vom cartesianischen Welt- und Menschenbild gesprochen.

Von diesen dreien war Rene Descartes der zentrale und bedeutendste Geist und Denker in dieser Zeit. Er war gleichzeitig Philosoph und exzellenter Mathematiker und Naturwissenschaftler. Er galt als Gründervater der neuen Philosophie und der modernen Naturwissenschaften. Descartes war Wegbereiter mehrerer Richtungen, so des Rationalismus, des Reduktionismus und der analytischen Methode in den Naturwissenschaften. Er formulierte ein umfassendes, vielfältiges, philosophisches Gesamtwerk – einen radikalen Neubeginn. Da er zeitweise Latein benutzte, gab er sich auch einen lateinischen Namen: Renatus Cartesius. Deshalb wird auch vom cartesianischen Welt- und Menschenbild gesprochen. Isaac Newton war wohl der berühmteste Physiker seine Zeit. Er formulierte als Erster exakte Bewegungsgesetze für alle Körper unter Einfluss der Schwerkraft im gesamten Sonnensystem. Mit seinen Gravitationsgesetzen erklärte er die Bewegungen der Planeten um die Son- ne, die Erscheinungen von Ebbe und Flut, berechnete die Massen des Mondes und der Planeten. „Newtons mathematisches System der Welt erwarb sich schnell den Ruf, die korrekte Theorie der Wirklichkeit zu sein und rief bei Wissenschaftler und Laien gleichermaßen eine ungeheure Begeisterung hervor. Das Bild von der Welt als eine vollkommene Maschine, das von Descartes eingeführt worden war, galt als bewiesene Tatsache, und Newton wurde zu seinem Symbol“. (Capra, S.67) Sein Universum war ein gewaltiges mechanisches System, das nach exakten mathematischen Gesetzen funktionierte. „Die Physik Newtons, die Krönung der wissenschaftlichen Leistungen des 17. Jahrhunderts, lieferte eine geschlossene mathematische Theorie der Welt, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die solide Grundlage wissenschaftlichen Denkens blieb“. (Capra, S.62) Wie bei Descartes war also auch für Newton „die ganze Welt eine Maschine im Stile des 17. Jahrhunderts, im Wesentlichen ein Uhrwerk“. (Capra, S.296) „Für Newton und Descartes ist das Universum ein gigantisches Uhrwerk, in dem sich das Verhalten jedes einzelnen Objekts präzise vorhersagen lässt, sofern alle erforderlichen Informationen vorliegen“. (Anders Indset: Quantenwirtschaft, S.163)

Isaac Newton war wohl der berühmteste Physiker seine Zeit. Er formulierte als Erster exakte Bewegungsgesetze für alle Körper unter Einfluss der Schwerkraft im gesamten Sonnensystem. Mit seinen Gravitationsgesetzen erklärte er die Bewegungen der Planeten um die Son- ne, die Erscheinungen von Ebbe und Flut, berechnete die Massen des Mondes und der Planeten. „Newtons mathematisches System der Welt erwarb sich schnell den Ruf, die korrekte Theorie der Wirklichkeit zu sein und rief bei Wissenschaftler und Laien gleichermaßen eine ungeheure Begeisterung hervor. Das Bild von der Welt als eine vollkommene Maschine, das von Descartes eingeführt worden war, galt als bewiesene Tatsache, und Newton wurde zu seinem Symbol“. (Capra, S.67) Sein Universum war ein gewaltiges mechanisches System, das nach exakten mathematischen Gesetzen funktionierte. „Die Physik Newtons, die Krönung der wissenschaftlichen Leistungen des 17. Jahrhunderts, lieferte eine geschlossene mathematische Theorie der Welt, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die solide Grundlage wissenschaftlichen Denkens blieb“. (Capra, S.62) Wie bei Descartes war also auch für Newton „die ganze Welt eine Maschine im Stile des 17. Jahrhunderts, im Wesentlichen ein Uhrwerk“. (Capra, S.296) „Für Newton und Descartes ist das Universum ein gigantisches Uhrwerk, in dem sich das Verhalten jedes einzelnen Objekts präzise vorhersagen lässt, sofern alle erforderlichen Informationen vorliegen“. (Anders Indset: Quantenwirtschaft, S.163) Francis Bacon war Philosoph, Jurist, zeitweise Generalstaatsanwalt und Lordkanzler bei König James I. von England. Er vertrat nachdrücklich eine neue Forschungsmethode, die unter Einbeziehung der mathematischen Naturbeschreibung die analytische Denkweise benutzte. Er war auch „der erste, der eine Theorie der induktiven Methode formulierte – Experimente zu machen und aus ihnen allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, …“ Art und Zielsetzung wissenschaftlicher Forschung wurden dadurch tiefgreifend verändert.

Francis Bacon war Philosoph, Jurist, zeitweise Generalstaatsanwalt und Lordkanzler bei König James I. von England. Er vertrat nachdrücklich eine neue Forschungsmethode, die unter Einbeziehung der mathematischen Naturbeschreibung die analytische Denkweise benutzte. Er war auch „der erste, der eine Theorie der induktiven Methode formulierte – Experimente zu machen und aus ihnen allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, …“ Art und Zielsetzung wissenschaftlicher Forschung wurden dadurch tiefgreifend verändert. Die cartesianische Weltanschauung hat wie viele andere Bereiche zu lange die medizinischen Behandlungen bestimmt. „In den vergangenen dreihundert Jahren wurde unsere Kultur von der Anschauung beherrscht, unser menschlicher Körper sei eine Maschine, die man aus Sicht ihrer Einzelteile analysieren müsse. Geist und Körper sind getrennt, die Krankheit gilt als Fehlfunktion eines biologischen Mechanismus …“ (Capra,S.359) Für jeden Körperbereich gibt es daher ärztliche Spezialisten. „Das Zerlegen von Organismen in ihre Einzelteile führe nicht dazu zu verstehen, was Leben ist. Es reiche nicht, Lebewesen nur als Objekte zu sehen, sondern auch als Subjekte mit Intentionen und Bedürfnissen. Es gelte, sich in die Lebewesen hineinzuversetzen, das zu sehen, was alles Leben verbindet.“ (Gerald Hüther, Wikipedia) Durch die Konzentration auf die körperlichen Einzelteile hat die Medizin aus den Augen verloren, dass der Mensch ein durch und durch ganzheitliches Wesen ist. Allmählich gewinnt eine ganzheitliche und ökologische Gewissheit Raum in der Medizin. „Im engeren Sinn bedeutet Ganzheitlichkeit in der Medizin, dass der menschliche Organismus als ein System angesehen wird, dessen sämtliche Teile miteinander verbunden und voneinander abhängig sind“. (Capra, S.354) Der Begriff der Ganzheitlichkeit der menschlichen Person weitet sich und wird integraler Bestandteil weiterer umfassender Systeme. Dies bedeutet, „dass der individuelle Organismus sich in ständiger Wechselwirkung mit seiner physischen und gesellschaftlichen Umwelt befindet, …“ (Capra, S.355) Der Körper ist das Spiegelbild der Psyche und wer ihn beeinflusst, verändert damit auch sie und umgekehrt. „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Behinderung.“ (Weltgesundheitsorganisation, WHO)

Die cartesianische Weltanschauung hat wie viele andere Bereiche zu lange die medizinischen Behandlungen bestimmt. „In den vergangenen dreihundert Jahren wurde unsere Kultur von der Anschauung beherrscht, unser menschlicher Körper sei eine Maschine, die man aus Sicht ihrer Einzelteile analysieren müsse. Geist und Körper sind getrennt, die Krankheit gilt als Fehlfunktion eines biologischen Mechanismus …“ (Capra,S.359) Für jeden Körperbereich gibt es daher ärztliche Spezialisten. „Das Zerlegen von Organismen in ihre Einzelteile führe nicht dazu zu verstehen, was Leben ist. Es reiche nicht, Lebewesen nur als Objekte zu sehen, sondern auch als Subjekte mit Intentionen und Bedürfnissen. Es gelte, sich in die Lebewesen hineinzuversetzen, das zu sehen, was alles Leben verbindet.“ (Gerald Hüther, Wikipedia) Durch die Konzentration auf die körperlichen Einzelteile hat die Medizin aus den Augen verloren, dass der Mensch ein durch und durch ganzheitliches Wesen ist. Allmählich gewinnt eine ganzheitliche und ökologische Gewissheit Raum in der Medizin. „Im engeren Sinn bedeutet Ganzheitlichkeit in der Medizin, dass der menschliche Organismus als ein System angesehen wird, dessen sämtliche Teile miteinander verbunden und voneinander abhängig sind“. (Capra, S.354) Der Begriff der Ganzheitlichkeit der menschlichen Person weitet sich und wird integraler Bestandteil weiterer umfassender Systeme. Dies bedeutet, „dass der individuelle Organismus sich in ständiger Wechselwirkung mit seiner physischen und gesellschaftlichen Umwelt befindet, …“ (Capra, S.355) Der Körper ist das Spiegelbild der Psyche und wer ihn beeinflusst, verändert damit auch sie und umgekehrt. „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Behinderung.“ (Weltgesundheitsorganisation, WHO) Die Festlegungen im 17. Jahrhundert zu Natur, Frauen, menschlichem Körper und Universum haben bis heute Bestand. Das Patriarchat war ja schon Jahrhunderte, besser Jahrtausende fest etabliert. Descartes und Bacon haben es noch weiter gefestigt. Bei Frauen und dem menschlichen Körper sind Fortschritte vorhanden. Frauen haben in ihren langen Kämpfen einiges erreicht, das Stimmrecht z.B. Aber von echter Gleichberechtigung kann noch keineswegs gesprochen werden. Der Familienrechtler F. W. Bosch hat 1953 noch formuliert: „Träger familiärer Autorität ist der Mann und Vater, natürlicher Wirkungskreis der Frau ist der häusliche Bereich.“ (Prantls-Blick, 08.09.2019) Die Doppelbelastung ist ausschließlich bei Frauen zu finden.

Die Festlegungen im 17. Jahrhundert zu Natur, Frauen, menschlichem Körper und Universum haben bis heute Bestand. Das Patriarchat war ja schon Jahrhunderte, besser Jahrtausende fest etabliert. Descartes und Bacon haben es noch weiter gefestigt. Bei Frauen und dem menschlichen Körper sind Fortschritte vorhanden. Frauen haben in ihren langen Kämpfen einiges erreicht, das Stimmrecht z.B. Aber von echter Gleichberechtigung kann noch keineswegs gesprochen werden. Der Familienrechtler F. W. Bosch hat 1953 noch formuliert: „Träger familiärer Autorität ist der Mann und Vater, natürlicher Wirkungskreis der Frau ist der häusliche Bereich.“ (Prantls-Blick, 08.09.2019) Die Doppelbelastung ist ausschließlich bei Frauen zu finden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand ein grundlegender Paradigmenwechsel statt, es ent stand etwas ganz Neues, was es bisher so nicht gab. Viele sprechen von einem weiteren Epochensprung in der Evolution. Zwei entscheidende Entwicklungen in der Physik, nämlich die Relativitätstheorie Albert Einsteins und die Quantentheorie. Sie beendeten mit einem Schlag die cartesianische Weltanschauung und die Newtonsche Mechanik. Hier weitere bedeutende Namen dieser Zeit: Bohr, Heisenberg, Pauli, Bohm, Grödinger, Plank u. a. Ihre Ergebnisse waren sensationell, haben großes Staunen und Ehrfurcht bei den Wissenschaftlter*innen und in der Bevölkerung ausgelöst. Die neue Physik erforderte tiefgreifende Änderungen in der wissenschaftlichen Sicht auf z.B. Raum, Zeit, Materie, Gegenstand, Ursache und Wirkung. Die neuen Erkenntnisse ergaben eindeutig, „dass die Gesetze der klassischen Physik in atomaren und subatomaren kleinen und astronomisch großen Dimensionen keine Gültigkeit mehr haben“. (Anders Indset S.164) Die Physiker/innen waren selber sehr erstaunt über ihre Entdeckungen und hatten Mühe die Ergebnisse zu verstehen. Werner Heisenberg: „Kann die Natur wirklich so absurd sein, wie sie uns in unseren atomaren Experimenten erscheint, ein Gefühl entsteht, als würde mir der Boden, auf dem die Wissenschaft steht, unter den Füßen weggezogen“. „…unsere Welt ist im Kern eben nicht rational, sondern folgt bizarren, quantistischen Gesetzen, die wir bislang nicht annähernd verstanden haben.“

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand ein grundlegender Paradigmenwechsel statt, es ent stand etwas ganz Neues, was es bisher so nicht gab. Viele sprechen von einem weiteren Epochensprung in der Evolution. Zwei entscheidende Entwicklungen in der Physik, nämlich die Relativitätstheorie Albert Einsteins und die Quantentheorie. Sie beendeten mit einem Schlag die cartesianische Weltanschauung und die Newtonsche Mechanik. Hier weitere bedeutende Namen dieser Zeit: Bohr, Heisenberg, Pauli, Bohm, Grödinger, Plank u. a. Ihre Ergebnisse waren sensationell, haben großes Staunen und Ehrfurcht bei den Wissenschaftlter*innen und in der Bevölkerung ausgelöst. Die neue Physik erforderte tiefgreifende Änderungen in der wissenschaftlichen Sicht auf z.B. Raum, Zeit, Materie, Gegenstand, Ursache und Wirkung. Die neuen Erkenntnisse ergaben eindeutig, „dass die Gesetze der klassischen Physik in atomaren und subatomaren kleinen und astronomisch großen Dimensionen keine Gültigkeit mehr haben“. (Anders Indset S.164) Die Physiker/innen waren selber sehr erstaunt über ihre Entdeckungen und hatten Mühe die Ergebnisse zu verstehen. Werner Heisenberg: „Kann die Natur wirklich so absurd sein, wie sie uns in unseren atomaren Experimenten erscheint, ein Gefühl entsteht, als würde mir der Boden, auf dem die Wissenschaft steht, unter den Füßen weggezogen“. „…unsere Welt ist im Kern eben nicht rational, sondern folgt bizarren, quantistischen Gesetzen, die wir bislang nicht annähernd verstanden haben.“ Nur zwei Beispiele von rätselhaftem Verhalten in der Quantenphysik: „Nichtlokalität: Partikel können gleichzeitig an zwei verschiedenen, beliebig weit auseinander entfernten Orten sein. Teilchen und Welle: Die Partikel sind nicht darauf festgelegt, Materie oder Energie zu sein, sondern können zugleich die Eigenschaften von klassischen Teilchen und von klassischen Wellen haben. Im Experimenten „entscheiden“ sie sich erst dann für einen von beiden, wenn sie durch einen Beobachter dazu „gezwungen“ werden“.(Indset,S.166) Wie und warum das so geschieht, ist bis heute ungelöst. Da bleibt nur Staunen.

Nur zwei Beispiele von rätselhaftem Verhalten in der Quantenphysik: „Nichtlokalität: Partikel können gleichzeitig an zwei verschiedenen, beliebig weit auseinander entfernten Orten sein. Teilchen und Welle: Die Partikel sind nicht darauf festgelegt, Materie oder Energie zu sein, sondern können zugleich die Eigenschaften von klassischen Teilchen und von klassischen Wellen haben. Im Experimenten „entscheiden“ sie sich erst dann für einen von beiden, wenn sie durch einen Beobachter dazu „gezwungen“ werden“.(Indset,S.166) Wie und warum das so geschieht, ist bis heute ungelöst. Da bleibt nur Staunen. Im Gegensatz zum Dualismus haben die Quantenphysiker*innen die Begriffe Einheit, Ganzheit und Verbundenheit als dominierende Prinzipien ihrer grandiosen Entdeckungen benannt. Und dies als Wissenschaftler*innen. Wir hätten es eher von Psychologen und Philosophen erwartet. Wenn ich mich mit einer Person eng verbunden weiß, spüren wir beide Nähe, Freude, Verstehen, Verlässlichkeit, Sicherheit und Wohlergehen. Wenn einer Probleme, Schwierigkeiten hat, geschieht alles, um Trost, Hilfe Unterstützung zu geben, zum wieder Gutgehen, zur Genesung und erneutem Wohlgefühl. Analog können wir diese Merkmale einer engen menschlichen Beziehung auf die Allverbundenheit in Welt und Universum übertragen. H.P. Dürr geht einen Schritt weiter: „Denn Allverbundenheit, die wir Liebe nennen können und aus der Lebendigkeit sprießt, ist in uns und in allem anderen von Grund auf angelegt.“ Hätten wir längere Zeit schon nach diesen Prinzipien einer tiefen Verbundenheit gelebt, gewirtschaftet, so sähe die Welt wohl anders aus. Wenn es uns gelingt, Allverbundenheit zu verinnerlichen, gehen wir mit uns und allem behutsam, achtsam um. Wenn wir andres schädigen, zerstören, fällt es ja auf uns selber zurück. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil der Natur, Teil des Ganzen. Dies erkannt, sprechen wir nicht mehr von“ Umwelt“, sondern von „Mitwelt“. Da alles miteinander verbunden ist, wer- den wir ganz andere Einstellungen zu unseren Mitmenschen, zu allen Tieren und Pflanzen, zur gesamten Natur verinnerlichen – Achtsamkeit, Mitgefühl. Achtsamkeit heißt schätzen, schützen, hegen und pflegen. Mit einem solchen Bewusstsein brauchen wir keine ethischen Appelle mehr.

Im Gegensatz zum Dualismus haben die Quantenphysiker*innen die Begriffe Einheit, Ganzheit und Verbundenheit als dominierende Prinzipien ihrer grandiosen Entdeckungen benannt. Und dies als Wissenschaftler*innen. Wir hätten es eher von Psychologen und Philosophen erwartet. Wenn ich mich mit einer Person eng verbunden weiß, spüren wir beide Nähe, Freude, Verstehen, Verlässlichkeit, Sicherheit und Wohlergehen. Wenn einer Probleme, Schwierigkeiten hat, geschieht alles, um Trost, Hilfe Unterstützung zu geben, zum wieder Gutgehen, zur Genesung und erneutem Wohlgefühl. Analog können wir diese Merkmale einer engen menschlichen Beziehung auf die Allverbundenheit in Welt und Universum übertragen. H.P. Dürr geht einen Schritt weiter: „Denn Allverbundenheit, die wir Liebe nennen können und aus der Lebendigkeit sprießt, ist in uns und in allem anderen von Grund auf angelegt.“ Hätten wir längere Zeit schon nach diesen Prinzipien einer tiefen Verbundenheit gelebt, gewirtschaftet, so sähe die Welt wohl anders aus. Wenn es uns gelingt, Allverbundenheit zu verinnerlichen, gehen wir mit uns und allem behutsam, achtsam um. Wenn wir andres schädigen, zerstören, fällt es ja auf uns selber zurück. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil der Natur, Teil des Ganzen. Dies erkannt, sprechen wir nicht mehr von“ Umwelt“, sondern von „Mitwelt“. Da alles miteinander verbunden ist, wer- den wir ganz andere Einstellungen zu unseren Mitmenschen, zu allen Tieren und Pflanzen, zur gesamten Natur verinnerlichen – Achtsamkeit, Mitgefühl. Achtsamkeit heißt schätzen, schützen, hegen und pflegen. Mit einem solchen Bewusstsein brauchen wir keine ethischen Appelle mehr. Die Zukunft kann nicht rein weiblich sein. Aber längst überfällig ist, dass es zu einer echten Balance zwischen Frauen und Männern kommt. Die Männer müssen das endlich zulassen, die Frauen kämpfen schon lange darum. Wenn die Wende zu einer nachhaltigen Zukunft gelingen soll, ist auch diese Änderung essenziell. Der Zustand der Menschheit, der Natur, des Planeten ist rein „männergemacht“. Das Leben, die Menschen, die Natur, die Ressourcen, die Lebensräume, das Klima werden wegen einer immer größeren Gewinnspanne, dem Profit, einem unbegrenzten Wachstum auf einem begrenzten Planeten gnadenlos und unverantwortlich geopfert. Solange Männer alleine entscheiden, wird das so bleiben. A. Indset zitiert den amerikanischen Psychiater D. Amen, der sich mit den Stärken von Frauen beschäftigt. „Amen führt fünf Stärken von Frauen auf, die sie in besonderer Weise als Führungskräfte qualifizieren: Empathie, Zusammenarbeit, Intuition, Selbstkontrolle und Verantwortungsbewusstsein.“ (Indset, S.111) Demnach sind Frauen sogar besonders geeignet Führungsarbeit im 21. Jahrhundert mitzutragen. Hier und überall müssen in den familiären, den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen die Frauen gleichgewichtig mit ins Boot genommen werden. Entscheidend wird sein, dass Frauen an allen Entscheidungen mitentscheiden.

Die Zukunft kann nicht rein weiblich sein. Aber längst überfällig ist, dass es zu einer echten Balance zwischen Frauen und Männern kommt. Die Männer müssen das endlich zulassen, die Frauen kämpfen schon lange darum. Wenn die Wende zu einer nachhaltigen Zukunft gelingen soll, ist auch diese Änderung essenziell. Der Zustand der Menschheit, der Natur, des Planeten ist rein „männergemacht“. Das Leben, die Menschen, die Natur, die Ressourcen, die Lebensräume, das Klima werden wegen einer immer größeren Gewinnspanne, dem Profit, einem unbegrenzten Wachstum auf einem begrenzten Planeten gnadenlos und unverantwortlich geopfert. Solange Männer alleine entscheiden, wird das so bleiben. A. Indset zitiert den amerikanischen Psychiater D. Amen, der sich mit den Stärken von Frauen beschäftigt. „Amen führt fünf Stärken von Frauen auf, die sie in besonderer Weise als Führungskräfte qualifizieren: Empathie, Zusammenarbeit, Intuition, Selbstkontrolle und Verantwortungsbewusstsein.“ (Indset, S.111) Demnach sind Frauen sogar besonders geeignet Führungsarbeit im 21. Jahrhundert mitzutragen. Hier und überall müssen in den familiären, den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen die Frauen gleichgewichtig mit ins Boot genommen werden. Entscheidend wird sein, dass Frauen an allen Entscheidungen mitentscheiden.

Fritz Lietsch ist seit über 30 Jahren aktiver Zukunftsgestalter, Chefredakteur des Entscheidermagazins forum nachhaltig Wirtschaften, gefragter Moderator und Key Note Speaker sowie Initiator der Kampagne #VerantwortungJetzt!

Fritz Lietsch ist seit über 30 Jahren aktiver Zukunftsgestalter, Chefredakteur des Entscheidermagazins forum nachhaltig Wirtschaften, gefragter Moderator und Key Note Speaker sowie Initiator der Kampagne #VerantwortungJetzt!